| Мы освещаем новости культуры Узбекистана: театр, кино, музыка, история, литература, просвещение и многое другое. |

|

|

|

|

23.02.2025 / 12:20:06

Духовный маяк Зульфикара Мусакова

«Фильм — как сон, фильм — как музыка. Ни один другой вид искусства не воздействует так непосредственно на наши чувства, не проникает столь глубоко в тайники души, скользя мимо нашего повседневного сознания, как кино», — сказал выдающийся режиссер Ингмар Бергман. В справедливости этих слов убеждаешься, когда смотришь фильмы заслуженного деятеля искусств Узбекистана, одного из ведущих режиссеров и сценаристов страны Зульфикара Мусакова. Его картины, раздвигая границы пространства и времени, погружают зрителя в мир, где нет места обыденности и фальши. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

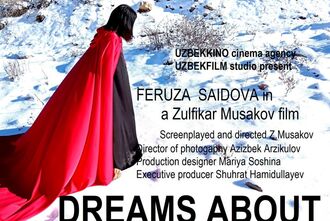

НАШИ ИНТЕРВЬЮ» Наш разговор с Зульфикаром Джалаловичем — о правде жизни в кадре и за его пределами, поиске ответов на вопросы, волнующие ум и сердце. — Сегодня все чаще общество тревожит проблема подмены духовных ценностей на дешевый ширпотреб, распространение псевдо-идеалов. Способно ли киноискусство, на ваш взгляд, изменить эту ситуацию? — Знаете, режиссер Андрей Кончаловский сказал: «Судьба народа зависит от его культуры… Когда молодые люди видят, что старшие думают одно, говорят другое, а делают третье — возникает неверие и цинизм… Они наблюдают это ежедневно и потому уходят в себя, в интернет». Я не философ, а узкий специалист, но убежден: кино может повлиять на ситуацию. Все зависит от тех, кто финансирует фильмы и занимается их прокатом. Несмотря на развитие цифровых технологий, кинематограф остается достаточно затратным искусством. По разным причинам только в трех странах — Индии, Нигерии и США — кино стало прибыльным бизнесом. В остальных оно полностью или частично финансируется государством, стремящимся сохранить свою культуру и защитить ее от экспансии Голливуда. Кино обладает огромной силой воздействия на сознание молодежи. Оно может как воспитывать, так и развращать зрителя. Достаточно вспомнить, как нацистская пропаганда через кино формировала мировоззрение миллионов людей. В нашей стране кинематограф всегда играл важную роль в воспитании поколений. Наши деды и отцы выросли на отечественных фильмах, и именно они, вдохновленные этими картинами, защищали свою Родину. Достаточно вспомнить работы Камиля Ярматова («Алишер Навои»), Наби Ганиева («Тахир и Зухра»), Шухрата Аббасова («Ташкент — город хлебный», «Ты — не сирота», «Абу Райхан Беруни»), Юлдаша Агзамова («Минувшие дни»), Эльера Ишмухамедова («Влюбленные», «Нежность»), Равиля Батырова («Яблоки 41 года»). И таких примеров множество. — Вы согласны с мнением Жана-Люка Годара о том, что кино — демократическое искусство, в то время как музыка и живопись остаются элитарными? — Да, но при этом сам Годар снимал сугубо элитарное кино… У каждого режиссера — свое кино. Хороший фильм способен изменить мировоззрение зрителя, стать для него своего рода духовным маяком в жизни. Если же речь идет о демократии толпы, я против этого. Кино — это не просто развлечение, а искусство, требующее осмысленного восприятия. Вспомним слова Никиты Михалкова: «Я не хочу быть понятным, я стремлюсь быть понятым». Ударение здесь играет ключевую роль. Могу сказать с уверенностью: алкаши, маргиналы, законченные хамы не смотрят кино. Как говорил Пушкин, «искусство делает из толпы народ». — Как вы считаете, актерами и режиссерами рождаются или становятся? Как-то в беседе вы упоминали, что в детстве мечтали стать хирургом... — Кто-то рождается, кто-то становится, если у него есть сильное желание. Трудно сказать однозначно. Думаю, должно быть особое чувство кино. Сценарист и режиссер — это композитор своих произведений. Да, я действительно мечтал стать хирургом, и не просто врачом, а настоящим мастером своего дела. Презираю дилетантов — они настоящие преступники. Мечта о профессии хирурга так и осталась мечтой, но я посвятил медицине две своих картины. Одна из них — «История болезни», где главную роль сыграл Сейдула Молдаханов. Профессией режиссера «заболел» в восьмом классе, когда начал посещать драмкружок и театральную студию. Тогда же мне посчастливилось сняться в массовке у великого режиссера Алексея Германа в фильме «Двадцать дней без войны». Кто бы мог подумать, что спустя годы он будет проводить у нас, студентов аспирантуры, мастер-класс! — Как рождаются образы? Есть ли у них прототипы в реальной жизни? Например, снайпер Кузыбай из картины «Берлин-Аккурган» или главная героиня готовящейся к премьере ленты «Сны о Фудзияме»? — Какие-то персонажи основаны на реальных людях, особенно если речь идет об исторических личностях. Что-то придумано, переработано. Кузыбай — собирательный образ узбекских снайперов, которые, кстати, были одними из лучших на фронте. Если говорить о фильме «Сны о Фудзияме», то это картина о наших современниках. Главная героиня Умида — одна из лучших психологов страны, человек с уникальным даром. Она видит людей насквозь, интуитивно чувствует их проблемы, просчитывает, что может привести человека к драме, и дает точные советы. Но при этом, пропуская чужую боль через свое сердце, сама глубоко страдает. Прототипом Умиды стала реальная женщина-психолог. В 2004 году, когда я работал на канале НТВ, у меня произошел серьезный конфликт с продюсером, после которого я оказался в глубокой депрессии. Именно эта женщина тогда помогла мне выйти из тяжелого состояния. Она сказала: «Твое главное лечение — твоя работа». Прошло почти 20 лет, и актриса Феруза Саидова, которая часто снимается в моих фильмах, завела разговор на эту тему. Так родился сценарий, который я написал вместе с моими учениками Тимуром Рахимовым и Икромом Муллоджановым. В фильме нашли отражение мои впечатления от поездок в Японию. Я был там восемь раз, даже пытался подняться на вершину священной горы Фудзиямы. Кроме того, в картину вплетено древнее японское поверие, которое глубоко меня зацепило. — В ваших картинах добро чаще всего торжествует над злом. Это идеал, к которому следует стремиться, или отражение жизненных наблюдений? — Из 30 моих фильмов многие заканчиваются трагически. Но я глубоко убежден: кино должно вселять надежду. Нельзя доводить зрителя до уныния — это большой грех. В жизни и так хватает негатива, а человек, даже если он полностью разочаровался, должен выходить из кинозала с верой в лучшее. В творчестве и в жизни стараюсь сохранить детское, чистое восприятие мира. — Работая над картиной, представляете ли себе своего зрителя? Рассчитываете на определенную аудиторию? — Нет, я никогда не ориентируюсь на конкретную категорию зрителей. В этом плане я счастливый человек — всегда снимаю те фильмы, которые действительно хочу снять. Мне никто не мешает, наоборот, помогают и поддерживают. В кинопроцессе есть только две вещи, которые я терпеть не могу. Во-первых, худсоветы, где тебе дают советы люди, за всю жизнь не снявшие ни одного кадра. Во-вторых, премьеры, на которых проявляется бескультурье части зрителей: приходят в кино с грудными детьми, разговаривают, переписываются в телефоне. На зарубежных премьерах такого нет. Хочется верить, что и у нас культура кинопросмотра со временем поднимется на более высокий уровень. — Что для вас означает понятие «национальное кино»? — Просто хорошее кино, которое не оскорбляет национальных чувств, но при этом вызывает уважение у других народов. Самобытность — это одно, а чванливость и шовинизм — совершенно другое. Первое идет от большого ума и сердца, второе — от глупости и агрессии. Важно различать национальную самобытность и махровый национализм. Рабиндранат Тагор говорил: «Нет наций лучше или хуже. Есть просто хорошие и плохие люди». — Каким вам видится будущее нашего кинематографа? — Хорошим, если в сферу будут приходить люди, знающие и любящие это искусство. Вы знаете, что говорил Генри Боинг каждое утро своим начальникам цехов? Он говорил: «Не мешайте тем, кто трудится, а помогайте им, ибо вы не можете делать их работу».

Беседовала Оксана КАДЫШЕВА

Газета Ишонч-Доверие

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||